好久没去小羊旁边问他问题了,兴许是之前他无意吐出的那句“GPT怎么说?”把我堵住了,GPT-4o现在已经成了我每天的固聊,持续为我解决了很多困扰。上周刚从同事口中听说隔壁部门哪儿哪儿出了天大的问题,下周全世界又要去封闭。果然这周小羊就又搬离工位,他的颦簇之态甚至已经开始从我脑内消散,而我的心情一直是淡淡的忧伤。

我和一两个朋友们分享过这种忧伤。他们问我为什么每日都独来独往,我说依附就预示着危险,而友善则等同于利用。我当然是不相信这样的信条了,但做事没有流程的公司就是这样,你跟谁关系好,谁就帮你吃屎干活,这样没道理,诚然更没必要。我想离所有人都远一点,你们也可以理解为我想保护他们?你知道的,这世上太多事情都可以用“没必要”三个字来作为答案。他们说,嗯,确实。

第一个项目我认识了小羊,第二个项目呢,有形和无形的力量就开始逼迫我打通小羊。我就是这样突然决定离所有人远一点的。当然这中间也发生了不少事情,我作为一个游走在局里局外的怒退玩家,心情当然就是这样。它就像神的悲悯(没有自恋到觉得自己已经是神的意思,I wish though)一样悠远绵长,正因为我见证了一切、体验了所有,又因俗世的束缚我无法伸手,心情当然就是这样。我每日上班的样貌,逐渐变得和14世纪的画家们心中神的表情一样,无尽的空洞中带着一丝隐忍的哀愁。

Y和J是我在公司里信任的为数不多的好朋友。Y仅停留了三个月就离开,而J在同我共事一年后,兴许已经多次盘算着要离开了,而我冷冷地看着他们和隐形的车轮对抗。Y刚来做产品的时候,J也听令做了巨大一批内容。不知道谁告诉这两个刚进公司的纯良之驴,让他们给小羊提需,小羊可以敲打两下键盘就把数据全然传完,再也不需要实习英语编辑,更不需要多花时间,车轮子就这样滚啊,就好像它可以赶上光速似的。

彼时首届单词大赛的内容量产如火如荼地进行。我蜷缩在小羊的手肘下跟他探讨,英语考试题型、题目生成规则、代码逻辑、我这辈子学不会的正则表达式、用户、产品,那些离我又远又近的专业话题。小羊可能觉得我稀奇,竟然能听得懂一点代码知识,英语也还不错,很容易让他想起在他心中占有重磅分量的曲奇,他开始屌里屌气地给我许多上班哲学的指点:

“英语教研就是这样,来了一个就走一个,而你正好是下一个。”

“老板让你来问问题,你问明白了,下一步就是要你做事了。”

“在公司里,没有人会看你独特不独特,只会看你能不能做事。”

现在再品味这些话,的确每句都是真理,而绝对的真理背后所掩藏的,原来是他那份淡淡的忧愁,我想那是他在通过自己的方式哀叹曲奇的离开。当然有时候他对曲奇的爱也会冲击到我。

“之前有个英语教研,也跟你一样,但他比你厉害多了,人家会英语,学的可是语言学,关键还会写代码,把什么活都做得好好的。你看你们现在这一批,哪里还有人会这些。你们不会了,就只能我来了。” 我情绪还没有现在这么稳定的时候,时不时会因为这些话语陷入重大的存在主义危机,那些彻夜难眠的日子里我只觉得我这辈子都没办法跨越代码这道坎了,我又怎么配做一个优秀的人呢?

不过我确信当我第二次蹲在他手肘下问他问题的时候,我就把我的心敞开给他了。他竟然就那么冷静地坐在小一方工位上、两个大屏幕前,听我手舞足蹈地跟他解释英语单词的屈折、派生,看我焦虑无比地在地上打滚说完了完了这里边东西全都乱了,然后他面无表情,嘴角一歪,说“可以处理。”

于是他开始手把手教我,bad cases要怎么记录,文档要怎么写才清楚,我置顶的他的聊天框里,也就不断地出现他处理后的表格,从版1到版17,直到三个月后我们安全地交付了所有。我想我现在掌握的那些为数不多的产品知识,兴许有一大半都来自他的教授,尽管他表达知识的时候嘴里的逻辑并不像他的代码一样流畅,支支吾吾的,甚至还表现出罕见的腼腆。我愿意相信,那些稀有的时刻里,我也像曲奇一样在他的心中找到了一片宁静柔软的草地。

他每次说出“可以处理”的时候,我的眼睛都像通了电一样明亮。“可以处理”?这个世界明明和我们手里的表格一样像一滩烂泥,在他的眼中原来什么都是可以处理的。那时候的他,现在的他,上班刷手机的他,下班跑进地铁的他,每个他都闪闪发光,和十几年前博客里的他一样闪闪发光。我想我一直以来仰慕敬爱的人都是他那样,沉着冷静,“可以处理”那些我无法处理的东西。我们身处的这个危机四伏的世界,他持续把它变得安全。

时下Y和J并不知道我怎么“搞定”小羊的。Y友善地来咨询我,“你平时跟他都怎么沟通的?怎么他对你这么好,对我们就只有'忙','没空','不行'?我们的数据,要在他那里大批量上传,好难好难,我被这个事情搞得头痛欲裂。” 我拿不出“搞定”人的方法论,因为我懒得搞定任何人。高情商淡淡发功,我冷冷回答,“别头痛咯,可能只是因为我真的很擅长吃屎吧。” Y打趣,“哎呀,别这样说,其实你是直男杀手,你知道的对吧?” 五楼通往未知方向的连廊里,我们手拉手、头靠头,安静地晒着成都盛夏的太阳。而一两个月后的中午我们再这样依偎,Y在半小时后就会去开解雇她的会了。

来来去去许多同事都对小羊给出了如一的评价,“傲慢”,“不好搞”,“不做事”,“总是说没空、不负责”。现在我们的业务动线里,兴许也只有我一个人悄悄领悟着,每个人都应有一个壳子,而傲慢就是小羊的壳子。之后没什么人再做新的数据了,“数据上传”这样的工作它便飘在公司的空气里,我们知道它,我们呼吸它,我们明明很需要它,我们却不认可它,也不赞颂它。

第一个项目已然结束,第二个项目老板就开始把我当驴一样使了。极短的时间、稀缺的资源,我需要交付从0到1的项目,甚至要背上因付费而直接附带的、用户对产品的“高质量”期待,做出许多我自己根本不确定正确与否的全新内容。重压之下,潮水当然是找到疏松的地方涌动,而很不幸的是,小羊的壳子它就这样为我破了个口。老板说,“你不是跟xx(小羊)关系好吗?你让他给你传。之前都传过,传的话就不要实习生了,项目也不用延期。” 我说,“做事要走流程的,你这样是在乱整。” “那你去提需。”

事实上在我提这个需求的一个月前,我甚至只是去旁听了一个需要我说话的评审,就已经紧张得全身通红了。会上十几个人围坐,各想各的,各说各的,咄咄逼人的口水横飞,办公椅外七倒八地放着,我局促地拉了一张椅子钻回到小羊的肘边。小羊只是挪了挪位置,装作煞有介事的样子问:“嗯?你来干什么?”

“跟你一样,不想上班过来摸鱼呗。” 我打趣。

“乱说。” 小羊憋着笑,我们不再说话,各自打开电脑看跟工作毫不相干的文章。(更正:其实小羊是在看技术文档,对吧小羊)

拖了一个星期,我还是去提需了。戴着老板发给我的大面儿,我也有了小孩装大人的机会。小羊教我的文档写作技巧我早就烂熟于心,我把产品信息制定成细致的规则发给小羊的老板收口,又学着公司里有多年工作经验的产品经理们,有模有样地站到需求评审会议室的大屏前,振振有词地说出我的需求。我不敢看小羊的眼睛,小羊也聪明地没看我。开发的老板说一声“行”,这个需求就这样被塞到了小羊手里。数据上传途中也出了些事故,甚至被一老板知道了,还让同事“写个复盘报告留档”,我痛苦地去找小羊道歉,没想到他不光要替我打黑工,还要替我背黑锅。

小羊秒读了我莫名其妙的道歉消息,也只是像我单词大赛数据起火时那样冷冷地回复了我,“没事,影响不到我”,随后又补了句,“要让他们知道赶工期是有代价的”,我崩溃的心情竟然又被他修复了。

项目它仍像车轮一样滚动着,没有人能与之抗衡。小羊又接到从天而降的大需求,要帮我传三十多本全新数据。时间它飞到这周,周一我就已经隐隐地感受到了他的无语,尽管小羊已经被封闭办公楼的另一个wing。

周二,小羊神秘兮兮地给我发来一张截图。

”等我把这个做完,剩下的书,你自己传。” 小羊的企微消息还是一如既往地没有感情。只是那时候我知道了,洪水涌进小羊为我打开的壳子,已经让他变了形。

后来的两天时间里,小羊把我的企微当成了技术文档。开发有了一点进度,截图跟我说一句;数据可能会出现的问题,截图跟我说一句;我用什么OS,时不时问一句。直到昨天下班前那半小时,他让我端着电脑去另一个wing找他,我知道有的人的开发工作喜滋滋地宣告结束了。

其实也才周三而已,我看到小羊的时候竟感觉像是过去了一个世纪,我的心里涌出一股真切的想念。六点的封闭区已经没了们管理层和产品经理的阵仗讨论,树立的白板被擦拭得七七八八,同事们像漏撒的糖豆似的零落地散在这方灰白的角落。他坐在还算空旷的工位上,姿态是慵懒中掺杂着疲惫。他桌面没了两个硕大的屏幕,幸得也铺了些阴翳的阳光。他左手边散放着他离不开的手机,几包零食、瑞幸的咖啡,还有罐喝了几口的红牛,他右手已经没放在工位上了,因为我惯性一样地找到了他的右侧,回到了他的肘下蜷缩。

企微闪烁,他发来几个安装包,开始手把手地教我操作。他一会儿打开终端在上面输入神秘代码,一会儿又原地写了个.bat出来,十分钟后小羊一人开发的工具就这样在我电脑上运行了。我记得那一刻小羊的神色褪去了许多班味,小孩一样地,他摸着下巴说,“没想到能直接在Windows上跑啊。”

小羊可能没有意识到这个工具有多重磅。或者他知道他做的许多事情都很重磅,比如周五晚上加班到凌晨四点修崩了的app,但他不在乎这些事情有多重磅,不炫耀甚至都不稀罕说出来。但我挺在乎的,因为我在乎他,也因为正如本文的标题所说,历史它就在这里发生了,尽管这段历史是以小羊的壳子被我破了一道口子为代价的。

“等这个标签没了,就可以传数据了。”

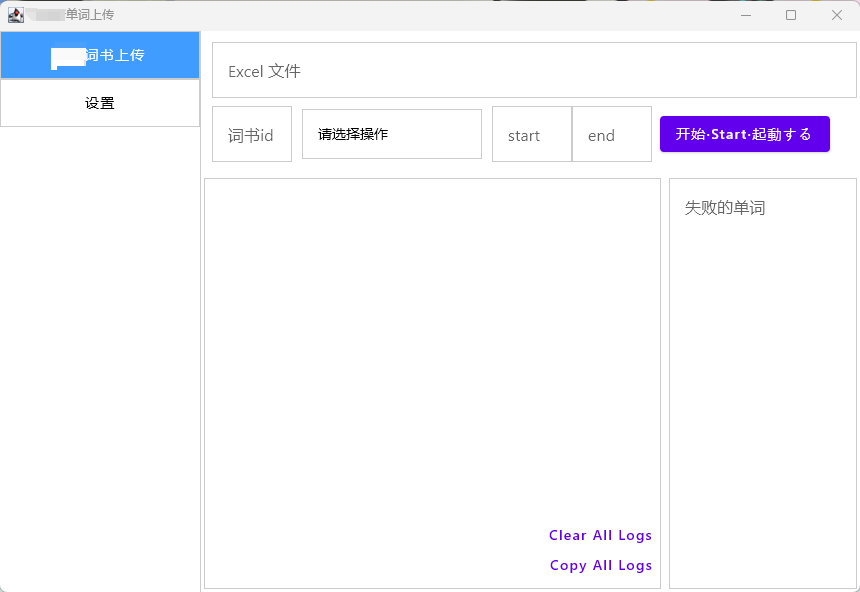

“所有的报错,都可以在log里查看。这里是清空,这里是复制,你学了英语,你看得懂。”

“失败的单词在这里。你脑子不灵光,专门把失败的单词给你做一个框,你就能看了。要是没显示全,就全屏。”

“这里是开始按钮。”

“怎么做多语化?” 我终于插嘴了,不是因为不知道怎么插嘴,而是因为我幸福、激动得不知道怎么插嘴,以至于我说出这句话的时候我的耳根子已经在隐隐作痛了,因为我一直咧着嘴微笑地听他跟我说这说那。

“我们现在有这么多语言了的嘛。”

“嘿嘿。以后就是你们的事咯,我再也不用帮你们传数据了!” 小羊说完便开始做那个经典的战术性后仰之动作。

“你应该找个超强能力的教研来帮你一口气把所有规则都制定清楚的,这样你也不用再改逻辑做无用功了,你的工具也就完美了。那么那个超强能力的教研是谁呢?👀”

其实我许多个月前还幻想过我和小羊合作做出个伟大产品的模样,想必我们合作应该会比单词大赛那次更顺畅,不过我与他中间隔着千万道河流,很多时候我也只能静静在路过他的时候看着他玩手机。我和他中间没有合理的“流程”,它持续伤害并消耗着我们,尽管它也联结着我们。于是我半开着玩笑说了这话,还以为小羊会接嘴呢。他的确接了,不过他反着接了。

“之前是有一个超强能力的教研的,我只要给他几个接口他就自己把东西全都做好了,哪里还轮得到我做这些。”

这时候我不再有什么可笑的存在主义危机了。我只觉得幸福冲到了我的头顶,我说,“羊老师,你不觉得这一刻很伟大吗?你创造的是公司的历史诶,以后所有人的工作流都会改变了,什么都会不一样了。”

“切。” 小羊笑而不语,“回去收拾东西下班吧。”

这时依依不舍缩在他肘下的我,像回了趟家似的。

想起来前几天在哪里看到的一句引言,说“你习以为常的东西对别人来说可能是宝石”,or something like that。其实蹲在小羊肘边50%的时间里我都在隐忍地呐喊,“我受不了了我不想上班了!” 但100%的时间里,我想其实都是因为遇到了小羊我才乐意上这么久的班的。于是,带着200%的幸福我写下了这篇“史记”,曾经在我脑内阵痛般闪烁的我对人性的失望,也就这样消失不见了。

小羊就是我的宝石。